【臨醫影事】3.0T磁共振功能成像--顱腦擴散張量(DTI)成像

發布日期:2023-05-04 瀏覽次數:9984

磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)是一種多方位、 多參數的影像學檢查方式,因其無輻射、軟組織分辨率高而極具優勢,近年來在臨床及科研中的應用范圍不斷擴大。

擴散加權成像( diffusion weighted imaging,DWI)可以通過獲取ADC值來間接了解組織結構的特征,然而,這個標量沒有完全反映出生物組織內水分子在三維空間的擴散特性。在復雜的腦組織微觀結構中,尤其是存在白質神經纖維束的情況下,擴散是存在各向異性的。擴散張量成像( diffusion tensor imaging,DTI)是在1994年基于生物組織擴散的各向異性特征而提出的,該技術方法在180°脈沖前后GX、GY、GZ 3個梯度通道上均施加成對的梯度脈沖,即至少于6個不同方向上施加不同大小的擴散敏感梯度對腦組織進行磁共振擴散成像。通過無創的分析生物組織內水分子各向異性擴散特性,DTI可獲得的各項參數指標包括:反映擴散運動快慢的參數—平均擴散率( mean diffusivity,MD) ;反映各向異性的指標—部分各向異性( fractional anisotropy,FA)、相對各向異性( relative anisotropy,RA) 及容積比( volume ratio,VR)等。其中,FA值是DTI中較常應用的參數,代表組織的各向異性擴散程度。

由于腦組織的白質神經纖維束表現出明顯各向異性擴散的特性,DTI的纖維追蹤技術根據腦組織中不同方向的水分子擴散情況來間接反映白質纖維束的完整性。在缺血性疾病中,DTI可以精確定位腦梗死后白質纖維束的受損部位、嚴重程度,預判臨床功能障礙情況,并可充分的對腦梗死后的臨床治療效果及功能的恢復情況進行評估。在腦腫瘤方面,DTI通過追蹤纖維束走行,評估腦腫瘤及其鄰近區域組織結構的完整性和連通性,進而間接判斷腫瘤的級別和惡性程度。與此同時,通過DTI獲得的解剖結構和功能信息可幫助外科醫師選擇最佳的的手術策略或提供術中導航,以便更好的評估預后及治療效果。此外,DTI在腦發育、衰老及診斷各類中樞神經系統腦病,如精神分裂癥、新生兒腦損傷及腦認知障礙等中均具有至關重要的價值。

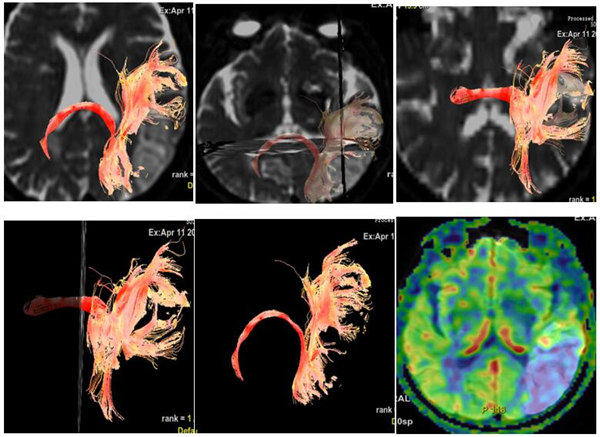

上圖示:3.0T磁共振擴散張量成像(DTI)顯示左側顳枕葉新近梗塞區神經纖維束走形。

臨泉縣人民醫院3.0T磁共振現已開展顱腦擴散張量(DTI)成像掃描,詳情請致電咨詢。

咨詢電話:

陳 飛:13855825919

湯 地:13905683368

周 莉:13705675905

張楠楠:15055764198

(文/圖 磁共振室 張楠楠)

皖公網安備

皖公網安備