【臨醫影事】3.0T磁共振功能成像--內耳水成像(MRH)

發布日期:2023-05-11 瀏覽次數:6685

磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)是一種多方位、 多參數的影像學檢查方式,因其無輻射、軟組織分辨率高而極具優勢,近年來在臨床及科研中的應用范圍不斷擴大。

隨著醫療水平的不斷提高,影像學技術發展迅速,顳骨高分辨率CT 因其診斷信息具有客觀性,在內耳檢查中應用廣泛。該

種檢查運用影像學技術,可較好的呈現顳部骨性結構,便于測定內耳顯微結構,有效評估內耳疾病,但檢查存在局限性,對細微軟組織結構的識別度較低,包括淋巴液包繞的膜迷路、腦脊液、神經結構等,漏診率、誤診率較高。

磁共振可使內耳細微軟組織結構清楚顯示,且相對于CT檢查,其在先天性內耳畸形、囊發育異常、內淋巴管、腫瘤等方面優勢顯著,尤其是磁共振水成像技術,其設計運用靜態液成像原理,使內耳影像學診斷具有更高的價值,更廣泛的顯示范圍,同時為活體研究內耳結構創造條件。以重T2加權技術為基礎的內耳磁共振水成像,可著重呈現含水豐富的組織,而對于不含水的組織,隨回波時間的延長,其信號不斷削弱;同時,因骨迷路與膜迷路之間、膜迷路內、內耳道均存在大量的液體,通過重T2加權技術,可清晰顯示使含水豐富的內聽道及膜迷路結構;另一方面,此種檢查方法無輻射作用,創傷性小,且無需使用造影劑,利于全方位探查內耳結構,提高臨床診斷正確率。

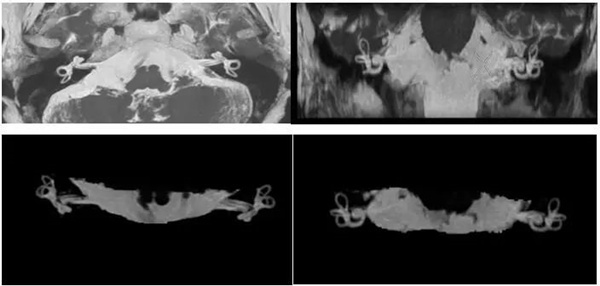

MRI水成像技術能夠很好的顯示雙側內耳膜迷路的精細結構,之后應用后處理軟件進行加工剪切與放大,可將內聽道結構勾劃出來,獲得清晰內耳圖像,以任意角度、多方向觀察,清晰、立體顯示膜迷路、內聽道等結構和解剖關系,有利于發現畸形和迷路形態改變,可以直觀地顯示先天性的發育異常,以及了解內耳發育不良的程度和部位,可以為內耳顯微外科手術提供可靠的影像學解剖依據及準確的定位定性信息,尤其對耳蝸手術適應證的選擇發揮重要的作用,包括排除手術禁忌證以及可能存在的正常變異等,并且協助耳科醫生制定合適的手術計劃。

上圖示:3.0T磁共振水成像橫斷位、冠狀位及多角度內耳結構清晰顯示。

臨泉縣人民醫院3.0T磁共振現已常規開展磁共振內耳水成像(MRH)掃描,詳情咨詢電話:

陳飛:13855825919

湯地:13905683368

周莉:13705675905

張楠楠:15055764198

文/圖:磁共振室 張楠楠

皖公網安備

皖公網安備