國際罕見病日,帶你了解風濕科的罕見病

發布日期:2024-02-29 瀏覽次數:1913

2024年2月29日是第十七個國際罕見病日(Rare Disease Day),今年的主題是“SHARE YOUR COLOURS;關注罕見、點亮生命之光,弱有所扶、踐行人民至上”。世界衛生組織將罕見病定義為患病人數占總人口0.065%-0.1%的疾病或病變,絕大部分屬于先天性、慢性病,常常危及生命。

風濕科罕見病

2018年5月11日,國家衛生健康委員會等5部門聯合制定了《第一批罕見病目錄》。2023年國家衛生健康委等6部門聯合制定了《第二批罕見病目錄》,收錄86種罕見病。中國共有207種罕見病納入目錄。風濕科疾病中《第一批罕見病目錄》包括:系統性硬化癥、IgG4相關疾病。《第二批罕見病目錄》增加白塞病、成人still病、ANCA相關性血管炎 、巨細胞動脈炎、全身型幼年特發性關節炎、大動脈炎/多發性大動脈炎。下面介紹風濕科常見的幾種罕見病:

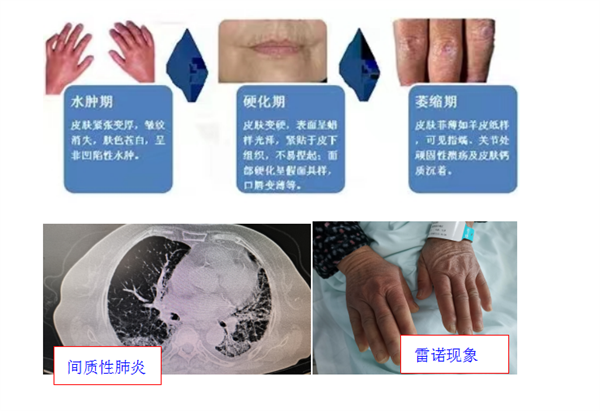

系統性硬化癥(SSc)

一種表現為皮膚水腫、硬化、萎縮,同時可伴多臟器受累的自身免疫病,其發病率低,屬于罕見疾病。SSc可以導致受累皮膚變硬、發緊,同時累及肺、胃、心臟、腎等多個器官。雷諾現象是SSc最先容易見到的癥狀,皮膚變硬是SSC的標志性臨床特點,常累及四肢遠端。80%的SSc患者有肺部受累,血液系統受累多提示病情嚴重。本病死亡率很高,10年死亡率高達40%,心臟、肺部受累是最主要的致死原因。

IgG4相關性疾病

做為一種罕見的自身免疫病,可以累及全身各個器官,特別是一些腺體組織,如我們熟知的胰腺、唾液腺、淚腺和甲狀腺等。IgG4相關性疾病通常表現為腫瘤樣腫塊。在唾液腺或眼眶等淺表部位,很容易被發現,其他的器官腫大常需借助影像學檢查發現。患者常合并過敏性疾病,如濕疹、哮喘等。部分患者可出現疲勞、體重減輕等癥狀,但很少見到發熱。血液中IgG4水平的升高支持本病診斷,其高于正常值6-8倍時強烈提示本病,但血清IgG4正常不能排除IgG4相關性疾病。

白塞病

是一種以血管炎為主要病理改變的慢性、多系統疾病,特征性臨床表現為典型三聯征,即口腔潰瘍、陰部潰瘍及眼炎,還可累及心血管、消化及神經等系統。由于其臨床表現復雜,且缺乏實驗室診斷標準及病理學改變,故較易被誤診。白塞氏病在發病率和流行率上具有明顯的地域特點,中東和遠東亞洲古絲綢之路沿線國家發病率較高,因此也被稱為“絲綢之路病”,然而,隨著人口遷移這一現象正在改變。

成人still病

主要表現為發熱、皮疹、咽痛和關節痛等,檢查血液時,通常會發現白細胞數量增多、肝功能有異常,鐵蛋白水平也會升高。皮疹、咽痛和關節痛等癥狀常與發熱相伴。因為發病率低、臨床表現各異,且缺乏特異性的診斷指標及臨床特征,本病往往不容易診斷,須排除感染、惡性腫瘤和風濕免疫疾病等疾病。

全身型幼年特發性關節炎

占幼年特發性關節炎大約十分之一到五分之一,主要是幼兒多見,以全身性表現為特征,起病比較急,高熱是它的特點,體溫最高可達四十度以上,高熱時可伴有寒戰,熱退之后患兒的精神可以恢復,皮疹也是它的典型癥狀。一般是和高熱一起出現,隨著體溫的下降,皮疹是可以消失。皮疹通常是圓形的充血性的斑丘疹,分布在胸部和四肢健側。另外還可以有淋巴結,肝臟、脾臟不同程度的腫大。

ANCA相關性血管炎

又稱抗中性粒細胞胞漿抗體(ANCA)相關性血管炎,是一組以血清中能夠檢測到ANCA為最突出特點的系統性小血管炎,主要累及小血管。以小血管全層炎癥、壞死、伴或不伴肉芽腫形成為病理特點。常見的癥狀可表現為發熱、關節痛、肌痛、乏力、體重下降等,當累及肺臟、腎臟、胃腸道、神經系統、五官時會出現相應的臨床表現。

巨細胞動脈炎

過去稱顱動脈炎、顳動脈炎、肉芽腫性動脈炎,后認識到體內任何較大動脈均可受累,而以其病理特征命名。GCA病因不明,是成人最常見的系統性血管炎。本病主要累及50歲以上患者頸動脈的顱外分支。GCA最嚴重的并發癥是不可逆的視覺喪失。

大動脈炎/多發性大動脈炎

是指主動脈及其主要分支和肺動脈的慢性非特異性炎性疾病。其中以頭臂血管、腎動脈、胸腹主動脈及腸系膜上動脈為好發部位,常呈多發性,因病變部位不同而臨床表現各異。可引起不同部位動脈狹窄、閉塞,少數可導致動脈瘤。本病多發于年輕女性。

科室簡介

臨泉縣人民醫院風濕免疫科是醫院重點扶持的新興科室,,在院黨委和院領導班子帶領下,始建于2017年,2018年8月設置獨立風濕門診和住院病房,是安徽省縣級醫院最早成立的風濕病綜合診療專科,是中國風濕免疫病醫聯體聯盟、安徽風濕免疫病醫聯體聯盟、安徽省醫師協會風濕免疫病學醫師分會委員、安徽省老年醫學會風濕免疫專業委員會常委,安徽省風濕免疫疾病臨床醫學研究中心系統性紅斑狼瘡協作組成員、安徽省健康服務業協會風濕免疫分會委員,安徽省中醫藥學會風濕病專業委員會常務委員、阜陽市風濕病學會常委等成員單位。是全國“強直性脊柱炎健康扶貧工程”首批定點科室,主持和參與臨床科研項目三項。

科室在編床位18張,實際開放23張,現有醫生8名,高級技術人員1名(特聘)、中級技術人員4人,住院醫師4人,其中研究生3名,曾選派多名醫護人員分別在安醫一附院、安徽中醫一附院、北京大學第一醫院、北京中日友好醫院風濕專科進修,與安醫一附院風濕免疫科建立醫聯體科室,長期有安醫一附院副主任醫師及以上醫師開展醫聯體診療,開展新技術、新項目。近年來科室始終保持穩健發展勢頭,在風濕免疫專科疾病的診療及護理上精益求精的技術、提供醫療優質服務,年門診量近1萬人次。

主要開展業務:

1、風濕免疫病實驗室診斷技術:目前已開展實驗項目:抗核抗體譜(抗SSA/Ro抗體、)抗SSB/La抗體、抗Jo-1抗體、抗Scl-70抗體、抗ds-DNA),抗環瓜氨酸肽抗體(CCP)、HLA-B27、風濕三項、ANA抗體、抗ds-DNA、C1q、狼瘡抗凝物、ANCA、抗心磷脂抗體、自身免疫性肝炎譜、肌炎抗體譜等以及結核感染T細胞檢測、環孢素濃度監測、他克莫司濃度監測等多項風濕免疫專科檢查項目。風濕免疫病輔助診療技術:開展肌肉磁共振技術、血管影像學、肌肉骨骼關節超聲、關節腔穿刺診治多種關節炎(甲氨蝶呤、生物制劑等)等輔助風濕病診療技術,提高療效。

2、綜合運用MRI、CT、HLA-B27等技術對脊椎關節炎進行鑒別診斷及綜合治療;

3、激素、非甾類抗炎藥合理應用風濕病治療;

4、傳統DMARDS抗風濕藥物(甲氨蝶呤、來氟米特、羥氯喹、艾拉莫德、柳氮磺吡啶等)治療風濕病;

5、融合蛋白類、單克隆抗體類、白細胞介素(IL)抑制劑(IL-17)、B細胞單抗等生物制劑治療難治性強直性脊柱炎、類風濕性關節炎、重癥系統性紅斑狼瘡、動脈炎、白塞病葡萄膜炎、強直性脊柱炎葡萄膜炎取得顯著療效;

6、JAK抑制劑、鈣調磷酸酶抑制劑、環磷酰胺等綜合治療結締組織病相關間質性肺病、ANCA相關性血管炎、動脈炎等疑難危重風濕病;

7、中西醫適宜技術治療:中藥封包治療、穴位敷貼、中藥離子導入、艾灸、膏摩、熏蒸等,物理療法:磁振熱治療儀、紅外線治療儀、體外沖擊波治療儀、骨質疏松治療儀等。

8、中西醫治療骨關節炎、骨質疏松、干燥綜合征、系統性硬化癥(硬皮病)、產后風濕熱等風濕疾病優勢病種診療技術。

9、開展系統性紅斑狼瘡、系統性血管炎、皮肌炎/多發性肌炎、風濕免疫相關間質性肺病、復發性免疫性流產等疑難重癥風濕性疾病規范化診療技術。

門診地址:臨泉縣人民醫院(南區)門診五樓風濕免疫科

門診電話:0558--3960807

(文/圖 風濕免疫科

韋全劍)

- 上一篇:【臨醫科普】胃管護理小貼士

- 下一篇:開學健康第一課,護眼妙招請收好~

皖公網安備

皖公網安備